认知科学学术沙龙第2期:朱锐:图像与指称

在什么意义上,人脑可以说是个图像装置?(BIMD,Brain as an image making device)

2021年11月13日晚,中国人民大学哲学院朱锐教授线上做客中央财经大学,带来了一场有关图像与指称的精彩讲座。本次讲座介绍了人脑作为图像装置的重要理论,为交叉学科项目的老师和同学提供了开阔的视野。

讲座首先介绍了人脑是图像装置(BIMD)模型,认为人脑处理信息的基本模式是图像,是神经元的制图制作。而与人脑作为图像装置这一模型所对立的是PSS(Physical symbol systems)模型,这个模型认为人脑像语言一样处理信息。关于两种模型,孰是人脑处理信息的方式,在学界引发了一定的探讨和争论。

在第二部分,朱锐老师具体阐述了BIMD模型的具体细节,包括什么是图像、BIMD的元图像是什么,为什么称人脑智能为地图智能等等,并且通过非常有趣的实例(幽灵肢体、脑中的小人)介绍了与人脑图像处理相关的脑可塑性等研究。

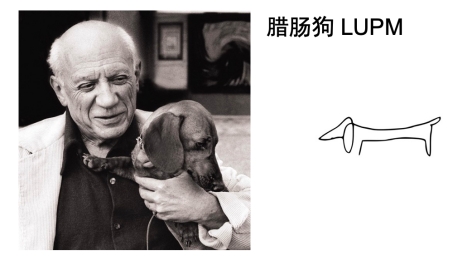

朱锐老师随后具体介绍了人脑是如何“计算”图像的:降维和绑定。在这一部分,朱锐老师通过毕加索的一笔画、人的视觉系统以及中型概念理论等生动形象地让听者进一步理解人脑作为图像系统的特性。

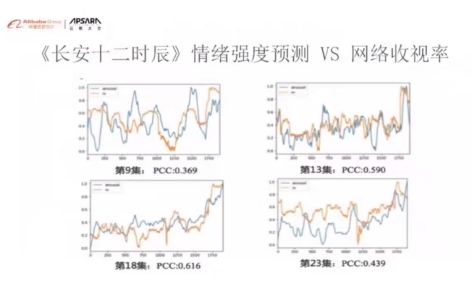

在讲座的最后,朱锐老师从目前主流科技商业公司的图像分析活动介绍了BIMD在实际的重要应用,同时,也表达了对于无限制、无管控的图像情感计算给人类社会会造成何种问题的担忧。

在提问交流环节,来自心理学、哲学、文学的老师和学生积极提出了自己的问题。来自兰州大学哲学和社会学院的邱德钧教授作为听者表示对朱锐老师介绍的“中型概念”和脑图像“降维”能力很感兴趣,并由此提问,“降维”是否也也意味着信息的丢失,而脑图像是否会对降维处理后的信息进行还原?”来自我校心理学专业的张丽老师从自身心理、空间等领域的研究出发,补充道,“与生物的语言系统相比,大脑的图像系统进化得更早,这是否也是图像与情感产生更紧密的原因之一呢?”

整场讲座共持续两个半小时,项目负责人张立英老师做最后的总结。她提到,此次讲座的内容与本项目的题目“语言与图像信息的认知转化”相吻合,讲座的内容也必将会对未来项目的发展提供建设性的意见。语言和图像到底有怎样的关系?它们在人脑信息处理、计算机应用、心理认知机制等方向到底扮演着怎样的角色?期待在本次中央财经大学新兴交叉项目的建设探索中会有更深一步的发现。