近日,我院汉语言文学专业2024级本科生在北大红楼开展了一场意义非凡的实践教学活动。此次活动深入贯彻了我校全面加强和改进新时代学校美育工作的重要指导精神,帮助同学们更好地深入领略新文化运动和五四精神。

2025年4月22日,在学校与学院的大力支持下,汉语言文学专业2024级同学们在张立娜老师的带领下齐聚北大红楼。“从《新青年》的铅字到未名湖的涟漪,总有些文字会在时空褶皱里共鸣。”我们以汉语言文学的钥匙,叩响觉醒年代的木制门环。

图为张立娜老师和汉语言24全体学生的合影

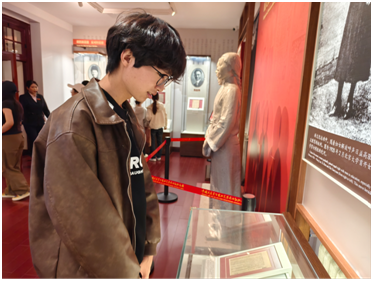

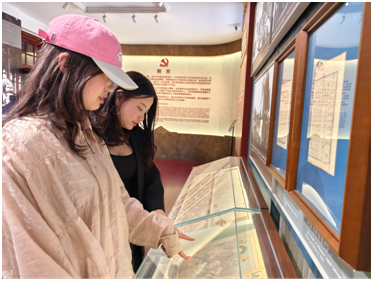

踏入红楼,古朴庄重的气息扑面而来。曾经的北大文科教室与教师办公室场景依旧,李大钊先生、陈独秀先生的办公室内,简陋的桌椅、陈旧的书架默默诉说着往昔岁月。在图书馆旧址,同学们驻足凝视当年的藏书目录和借阅登记册,仿佛看到青年毛泽东在此担任图书馆助理员时,如饥似渴汲取知识的身影。参观途中,同学们不时驻足凝视展品,用手机拍摄留存珍贵画面,还围绕历史事件和人物展开热烈讨论。在五四运动展厅,一张张历史照片、一份份文献资料,将大家带回1919年那段波澜壮阔的岁月,青年学子为国家尊严、民族存亡挺身而出的英勇精神,深深触动着每一位同学的心。

参观结束后,同学们纷纷表示,要以此次参观为契机,传承和弘扬革命先辈的精神,扎实学好专业知识,提升自身素养,以实际行动践行新时代青年的使命担当,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

此次参观北大红楼活动,是24级汉语言文学专业深化党史学习教育、强化爱国主义教育的重要举措。通过实地参观学习,同学们深刻体会到红色精神的内涵,进一步坚定了理想信念,未来也将从历史中汲取智慧,用专业所学传承红色基因,让革命精神在新时代焕发新的光彩。

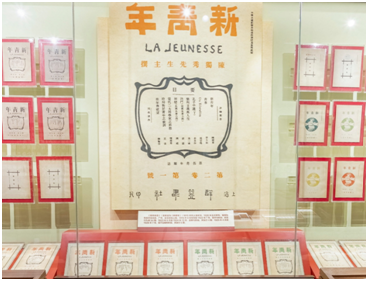

《新青年》杂志:新文化运动标志性刊物,由陈独秀创办。展出的不同时期《新青年》杂志,刊登了胡适的《文学改良刍议》、陈独秀的《敬告青年》等文章,倡导民主与科学,猛烈抨击封建礼教,推动了思想解放。

陈独秀的雕塑:五四运动爆发后,陈独秀密切关注形势发展变化,他以《每周评论》等报刊为阵地,教育群众,打击敌人,推动运动朝着正确而彻底的方向发展。他身先士卒冲到斗争第一线,宣讲演说,散发传单,为此被捕。

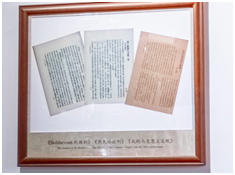

李大钊《我的马克思主义观》手稿:1919年李大钊发表该文,系统介绍马克思主义理论。手稿展现了李大钊对马克思主义的深入研究和传播,为中国共产党的创建奠定思想基础。

鲁迅的讲义:鲁迅曾在北大任教,讲授中国小说史。他的讲义以独特视角和深刻见解,为中国现代文学研究奠定基础,讲义体现了他的学术造诣和治学态度。

实践心得

丹初斯基:

站在砖红色外墙前,斑驳的树影在窗棂间跳跃。二楼阅览室的地板仍吱呀作响,陈独秀手书的《新青年》创刊词在玻璃展柜里泛黄。楼梯间飘着旧报纸的油墨味,恍惚听见长衫与皮鞋交错的脚步声。推开木窗,现代都市的喧嚣涌进来,与百年前的呐喊奇妙共振。我明白那些年轻而炽热的灵魂,从未真正离开过这栋建筑。

程墨林:

踏入北大红楼,仿佛回到了那段风云激荡的岁月。泛黄的文献、斑驳的桌椅,都在无声诉说着新文化运动先驱们的热忱与坚持。他们在此传播新思想、唤醒民众,为时代注入觉醒力量。这次参观让我深刻体会到先辈们的理想与担当,激励着我传承精神,砥砺前行。

孟勇冰:

在北大红楼实践活动中,我深切体会到文学与现实历史的紧密联系。这里见证了文学的发展与变革,让我对文学概论有了更深刻的理解。此次实践,不仅丰富了知识,更激发了我对汉语言文学专业的热爱与追求。

陈靓怡:

站在北大红楼斑驳的砖墙前,耳畔仿佛回响着邓中夏铿锵的歌谣:“红旗一举千里明,铁锤一举山河动。”1921年的工人觉醒之声,穿透百年时光,在此处凝结成历史的重量。木质楼梯吱呀作响,旧书报泛黄的气息里,依稀可见李大钊伏案疾书、青年学子热血论道的身影。这里是新思想的摇篮,是铁锤与红旗最初举起的地方。抚摸墙上的岁月裂痕,那些为冲破乌云而呐喊的赤诚,仍激荡在每一寸砖石之间。百年前的火种,此刻在心头灼灼复燃。

钱雅茹:

踏入北大红楼,仿佛穿越时空,与百年前的先驱对话。这里是新文化运动的营垒、五四运动的策源地,见证马克思主义在中国的传播。望着泛黄手稿、历史影像,先辈们追求真理、救国图存的精神令人震撼。作为新时代青年,我定传承这份精神,以行动践行使命。

马雅欣:

北大红楼是新文化运动的重要阵地和五四运动的策源地,承载着厚重的历史使命。参观北大红楼,让我感受到了革命先辈们为了国家的命运和民族的未来而奋起抗争的激情。同时,我也对五四运动的意义有了更深入的理解。作为新时代青年,我们要勇于担当,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

王福林:

踏入北大红楼,历史的厚重感扑面而来。这里曾是新文化运动主阵地、五四运动策源地。斑驳的墙壁,似在诉说先辈们的热血与担当。每一处角落,都留存着思想碰撞的痕迹,激励着我辈传承精神,勇担使命,为时代发展贡献力量。

郑萌萌:

前行之路,诸多不易。参观北大红楼,体悟到的不仅是那段岁月的光辉与热血,还是救国民于水火、唤国民之自觉要经历的种种艰难险阻。五四即将到来,百年前的青年为国权誓死力争;以青春捍卫盛世之中华,百年后的吾辈更是义不容辞。

潘蕴哲:

走进北大红楼,仿佛穿越回那个风雷激荡的年代。斑驳的木地板、泛黄的书页、激昂的手稿,无不诉说着百年前的热血与理想。在李大钊工作过的图书馆,在《新青年》编辑部旧址,我触摸到了新文化运动的脉搏。我深深感到:那些为民族觉醒而呐喊的先驱,他们的精神依然在这座红砖建筑中回荡。历史从未远去,它深深地植入我们的生活,给予经验和帮助,激励着今天的我们继续思考与前行。

蒋晨晨:

今日有幸参观北大红楼与中国共产党早期北京革命活动主题展,深受触动。展览以详实的史料、珍贵的文物重现了革命先辈在北大红楼传播马克思主义、探索救国道路的峥嵘岁月,让我深刻体会到革命胜利来之不易。作为新时代青年,必将铭记历史,传承先辈革命精神,赓续红色血脉。

张莹:

参观北大红楼的那一刻,我心中充满了无尽的敬意。这座古老的建筑,见证了一个又一个时代的变迁与学术的积淀。每一处细节都诉说着历史的沉淀,仿佛能感受到无数曾在这里求学的人们的热忱与奋斗。走在红楼的楼道里,我不禁思考,那些为理想与信念不断追求的人们,是如何在这片土地上留下深深的足迹。这不仅仅是一座建筑,更是一段精神的传承,让我更加坚定了对知识的热爱与追求。

王心悦:

北大红楼在当时成为思想文化碰撞的汇集地,是中国青年的精神坐标。我看到他们出版刊物,追求科学;解放女性,呼吁废除小脚和三从四德;成立“亢慕义斋”,研究并宣传马克思主义。那个时代的人们为了信仰而拼搏奋斗,我们应当继承先辈的爱国主义精神,坚定走向自己的未来。

王荣磊:

触摸北大红楼斑驳的红砖墙,指尖传来历史的震颤。五四运动的口号声犹在耳畔,李大钊办公室的台灯仍映照着真理的微光。展柜里泛黄的《新青年》刊本,玻璃后陈独秀批注的手迹,都在讲述百年前觉醒年代的炽热心跳。这座新文化运动圣殿承载着知识分子的脊梁与风骨,当夕阳透过菱形窗棂洒在木质讲台上,恍若看见胡适长衫飘飘的背影。此刻方知何为"铁肩担道义",何为知识分子的担当。

梁御萱:

今日有幸来到北大红楼,一睹百年前革命先烈的风采。我看到20世纪初中国积贫积弱的惨状,也看到知识分子对思想解放的追求与斗争。他们举着民主与科学的旗帜,摒弃封建腐朽的落后思想,卷起了新文化运动的浪潮。以李大钊、陈独秀为代表的知识分子,以北大红楼周边的《新青年》杂志编辑部为阵地,传播马克思主义思想,为中国共产党成立奠定思想基础。

北大红楼不仅仅是一处遗址,更体现了那个觉醒年代所经历的风霜,激励着我们奋发图强。早期共产党员的精神在我心中久久回荡,我们更应厚植爱国主义精神,练就过硬本领,勇担时代使命,将这五四精神久久延续,发扬光大。

王洁:

参观北大红楼,厚重的历史感扑面而来。这座砖红色建筑见证了新文化运动的激荡岁月,李大钊、陈独秀等先驱曾在此播撒思想火种。斑驳的木质地板仿佛还回响着百年前的热烈辩论,陈列室的手稿和旧照将五四风云凝固成永恒。最触动我的是图书馆主任室,想象青年毛泽东在此如饥似渴阅读的身影,顿觉"觉醒年代"的精神穿越时空依然滚烫。这座不张扬的建筑,实则是中国现代文化的基因库,提醒着我们:思想的光芒往往从简朴的书桌旁诞生。

马小小:

走进北大红楼,老建筑的气息里藏着历史的厚重。看着展厅里的旧物、照片,仿佛看见百年前青年们为理想奔走的模样。李大钊、毛泽东曾在此工作的场景,让我真切感受到他们的热血与担当。离开时,心里满是触动:如今的安稳来之不易,我们更该记住这份初心,好好努力。

纪晓颖:

参观北大红楼,我深刻感受到中国共产党和中国革命的伟大。这里曾是李大钊、陈独秀等革命先驱工作的地方,见证了马克思主义在中国的传播和五四运动的光辉历史。革命先辈们为了民族解放和人民幸福,不畏牺牲,艰苦奋斗。他们的精神让我无比崇敬。我们要继承革命传统,坚定不移跟党走,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗!

朱帅豪:

指尖抚过砖墙的裂痕,百年前的热血似在纹理中奔涌。《新青年》泛黄的书页与五四油印传单,将抽象历史化作可触摸的体温。当斜阳穿过六角窗棂,斑驳光影里浮现出这样的真理:每个时代的思想觉醒,都始于对历史细节的虔诚凝视。这座建筑不仅是时光容器,更是永不熄灭的精神炬火。

周诗洁:

站在北大红楼前,鲜艳的红旗迎风招展,我似乎能透过这抹鲜红看见百年前中国共产党的峥嵘岁月。走进红楼,历史的气息扑面而来。我看见展柜中泛黄的书页承载伟人的哲思,我看见一行行警世名言彰显着革命党人的智慧,我看见民主与科学的呐喊由此处开始传颂遍神州大地。往昔不复,红楼仍在,激励着吾辈青年为祖国繁荣昌盛奋斗不息!

姚璨:

推开北大红楼的门,历史的厚重裹挟着油墨香扑面而来。玻璃展柜里,泛黄的讲义手稿舒展,朱批旁注似在诉说百年前的思想激辩。指尖抚过木质楼梯,仿佛触到鲁迅疾书的温度、胡适批注的墨痕。图书馆穹顶洒下阳光,铅字版《新青年》的呐喊仍在回荡。作为汉语言文学学子,终于懂得“斯文在兹”的分量——先贤笔尖划破的时代裂隙,正流淌着滋养我们的学术之光。

汉语言24班的同学们参观北大红楼后,内心满是触动与感悟。他们深切感受到这里厚重的历史气息,回顾了新文化运动、五四运动以及中国共产党早期北京革命活动的波澜壮阔。先辈们为追求真理、民族独立和人民幸福,不惜抛头颅洒热血,他们的坚定信仰、无畏勇气和崇高精神,让同学们深受震撼与鼓舞。大家意识到自己作为新时代青年,肩负着传承红色基因、砥砺前行的责任与使命,要汲取先辈力量,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春和力量。

百年红楼,见证觉醒年代的星火燎原;青春步履,赓续永不褪色的红色血脉。本次研学活动不仅是一次历史回溯,更是一场跨越时空的精神对话。

当我们触摸《新青年》泛黄的纸页,凝视李大钊批注的墨迹,诵读《青春》的铿锵誓言,那些曾在课本上跳动的文字,终将成为照亮未来的炬火。

汉语言24班将继续以脚步丈量历史,用行动传承信仰!

撰稿:姚璨、程墨林、马雅欣等24级汉语言文学全班同学;审稿:司聃

编辑:许淑雯;审核:李爱民